銀海尋珍

我們的搜集工作早於九十年代,大樓未建成前已緊密展開。由初期挨門逐戶向業內外人士解釋我們的工作及捐贈的意義,至後來建立互信、獲得大家認同。廿多年間,我們成功從本地及海外,搜集涵蓋早至二、三十年代的拷貝,至現今的數碼電影;同時亦成功保存過百萬項電影相關資料,為香港電影研究工作奠定穩固基石。未來,我們將繼續溯古尋源、與時並進,充實館藏,讓後世能更了解香港電影的歷史及演進過程。

我們的搜集工作早於九十年代,大樓未建成前已緊密展開。由初期挨門逐戶向業內外人士解釋我們的工作及捐贈的意義,至後來建立互信、獲得大家認同。廿多年間,我們成功從本地及海外,搜集涵蓋早至二、三十年代的拷貝,至現今的數碼電影;同時亦成功保存過百萬項電影相關資料,為香港電影研究工作奠定穩固基石。未來,我們將繼續溯古尋源、與時並進,充實館藏,讓後世能更了解香港電影的歷史及演進過程。

香港電影資料館於1993年成立籌劃辦事處,2001年館址落成啟用,承蒙業界及市民熱心支持,藏品與日俱增,不少電影公司和沖印公司甚至傾囊捐贈,每項都是構築香港電影文化不可或缺的部分。際此二十周年,我們特以「搜集與分享」作主題,回顧資料館的工作成果,對搜集進程和填補歷史而言,以下二十事尤具標誌性意義。

建館前期,資料館發起「徵集大行動」,呼籲各界捐贈電影資料,同時致力游說業界捐出藏片。在大部分片主選擇寄存影片的年代,珠城製片有限公司率先捐贈《點指兵兵》(1979)、《胡越的故事》(1981)等10部新浪潮重要作品的拷貝、錄影帶、海報及劇照,曾於「捕光捉影:向兩位攝影大師致敬」(2010)、「再探新浪潮」(2017)、「影談系列:章國明」(2019)等節目中放映。

自英國蘭克沖印公司運返12部香港電影,當中包括李小龍的《人海孤鴻》(1960)彩色原底及聲片。其時坊間流傳的均是黑白版本,這彩色菲林遂成重大發現,為本館「珍藏影片外借計劃」的推薦影片。

製片人繆康義捐贈四部周璇在香港拍攝的電影,均為「珍藏影片外借計劃」的推薦影片,多次外借到其他國家。是次捐贈乃資料館人員首次接觸硝酸片基影片,為其後處理及修復其他易燃片提供寶貴經驗。

電影資料收藏家余慕雲將畢生收藏逐批移交資料館,對其時還未有可觀館藏的資料館出版《香港影片大全》系列及籌辦展覽,助力很大。

影星周潤發悉數捐出16個所得獎座,在電影界起示範作用,大大增加影人對資料館的信心,開啟了溝通大門。

父親經營沖印公司的王泉珠捐贈家族保存多年的抗戰電影《八百壯士》(1938)、紀錄片《延安內幕》(1938)和《保家鄉》(1939),以及其他珍貴的早期香港風貌影片。

從美國三藩市世界戲院運返600多部四十至六十年代的電影拷貝,包括多部散佚名作,為資料館成立籌劃辦事處以來獲得的最大批搜集項目,並開通了三藩市華埠戲院的搜集渠道,繼而於1999年分別從大明星戲院及新聲戲院運回400多部及逾100部橫跨四十至八十年代的電影拷貝。

自美國國會圖書館搜集得紀錄短片《愛迪生短片》(1898)。該片為美國愛迪生公司於清末時期赴港拍攝,是館藏最早的電影,也是現存最早的香港風光影像。

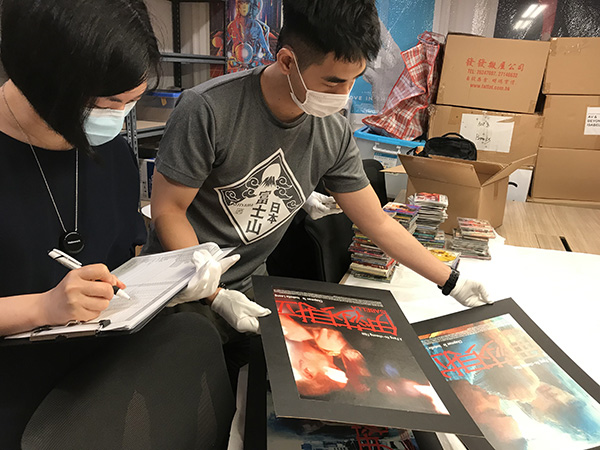

嘉禾娛樂事業有限公司於遷離斧山道製片廠時捐贈200多部影片,以及海報、劇照、電影雜誌等資料。斧山道片場是永華、電懋、國泰、嘉禾四代公司的拍攝基地,承載了半世紀香港電影盛世的歷史,是次捐贈遂包括小部分前三代遺留的文物,是電影研究的重要寶庫。

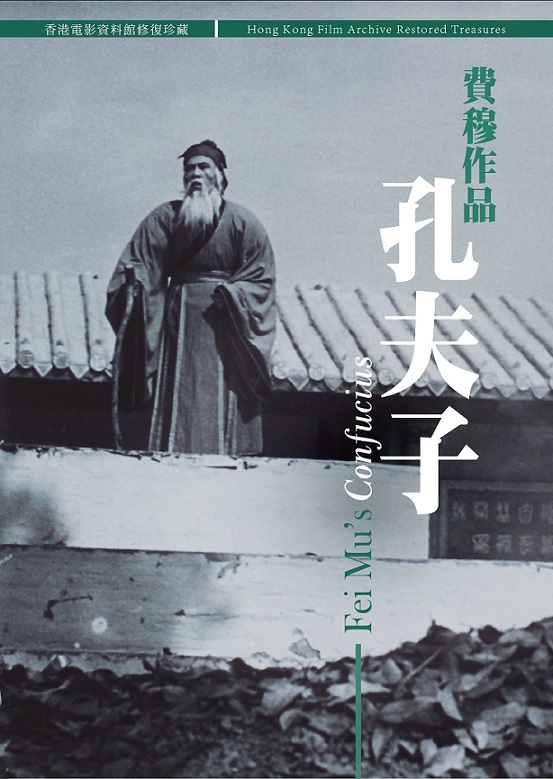

隱名者捐贈1948年重映後散佚的費穆名作《孔夫子》(1940)。由於菲林嚴重收縮及黏連,資料館修復組與意大利影片修復實驗室合作修復,加上研究組翻查不同史料,2009年整理出修復初版放映,讓觀眾先睹為快。其後,經考證後將約11分鐘零碎片段插回影片,於2010年放映第二階段修復版本、出版專書《費穆電影孔夫子》。2012年推出視像光碟,是「修復珍藏」光碟系列的第一炮。

香港第一影業機構捐贈其創辦人黃卓漢三家公司出品的200餘部電影,包括自由、嶺光當家花旦丁瑩的都市小品,以及第一年代蕭芳芳、林青霞的愛情文藝片《女朋友》(1974)、胡金銓導演的武俠經典《山中傳奇》(1979)、入選柏林影展的關錦鵬作品《紅玫瑰白玫瑰》(1994),以及逾萬項海報、劇照、剪報等有關資料。

新加坡國泰機構捐贈213部電懋/國泰的國、粵語電影及逾12,000項紙本資料。其中第五屆亞洲影展最佳影片《四千金》(1957)更與之後發現的彩色版續集《蘭閨風雲》(1959),在2016年的「花月霓裳——國泰星輝八十載」舉行期間,於香港文化中心露天廣場免費戶外放映。是次為資料館首次派員到海外接收電影文物,當中所涉工作流程與規格,成為了日後海外搜集的範式。

太平戲院後人源碧福捐贈3,600份有關電影和太平戲院的文件及資料,包括戲院大樓建築草圖、帳簿、合約、書信等,有助了解早期電影工業及戲院生態,以至二戰前後、日據時期香港的社會狀況。2021年於「故紙堆中覓『太平』盛世」專題展覽中展示。

天映娛樂有限公司將邵氏片庫全數捐贈予資料館,包括756部電影的拷貝,以及數以萬計劇照、海報、本事、劇本、明星照等相關紙本資料。1958年邵逸夫借鑑荷里活片廠制建立邵氏兄弟(香港)有限公司,與其相關公司出品的電影共佔香港電影總產量約一成多,對電影以至社會文化影響甚巨。

資深電影發行商馮秉仲捐贈其美洲戲院珍藏的700多部八、九十年代電影拷貝,以及逾30,000項有關資料,當中不乏經典賣座系列如《倩女幽魂》系列(1987‒91)、《表姐,你好嘢!》系列(1990‒94)、《賭聖》系列(1990‒95)等,加上獨立製片公司的出品,正好填補當時資料館欠缺的八、九十年代電影藏品。

龍宗瀚捐贈其母親影星林黛的遺物,包括服裝、生活錄像、個人物品、書籍等,是資料館收到最完整的影星藏品。該批文物於2009年的「雲裳倩影 情不了——林黛文物展」中展出,吸引了大量觀眾及媒體注目,部分展品更巡迴至多個商場,以及於浸會、嶺南大學展出,是資料館外借次數最多的展覽。

亞洲電視有限公司經版權持有人同意後,將400多部電影拷貝移交資料館作永久保存,當中不乏膾炙人口之作,如馬師曾與紅線女的《審死官》(1948)、謝賢與南紅的《唐山阿嫂》(1957)、神怪武俠經典《如來神掌》系列(1964‒68),以及胡金銓的新派武俠作品《龍門客棧》(1967)。是次捐贈的電影橫跨四十至九十年代,除了國、粵語片外,還有香港製作的潮語電影,從保存和研究角度去看,都別具意義。

電視廣播有限公司(無綫電視)在取得版權人授權後,將其珍藏的近1,000部三十至九十年代影片移交資料館,當中近六成為之前館藏未有的影片,最早的是胡蓉蓉、龔秋霞主演的《小俠女》(1939),另有27部潮、廈語片,大大有助填補香港電影歷史的缺口。

僑居美國三藩市經營華宮戲院的方創傑,捐贈遺留下來的三十至七十年代電影拷貝,當中包括散佚多年、二戰前後的製作如《女性之光》(1937)、《續白金龍》(1937)、《太平洋上的風雲》(1938)、《天上人間》(1941)等,異常珍貴,資料館遂於2015‒2019年舉辦四次「尋存與啟迪——香港早期聲影遺珍」專題放映,與觀眾分享這個重大發現。

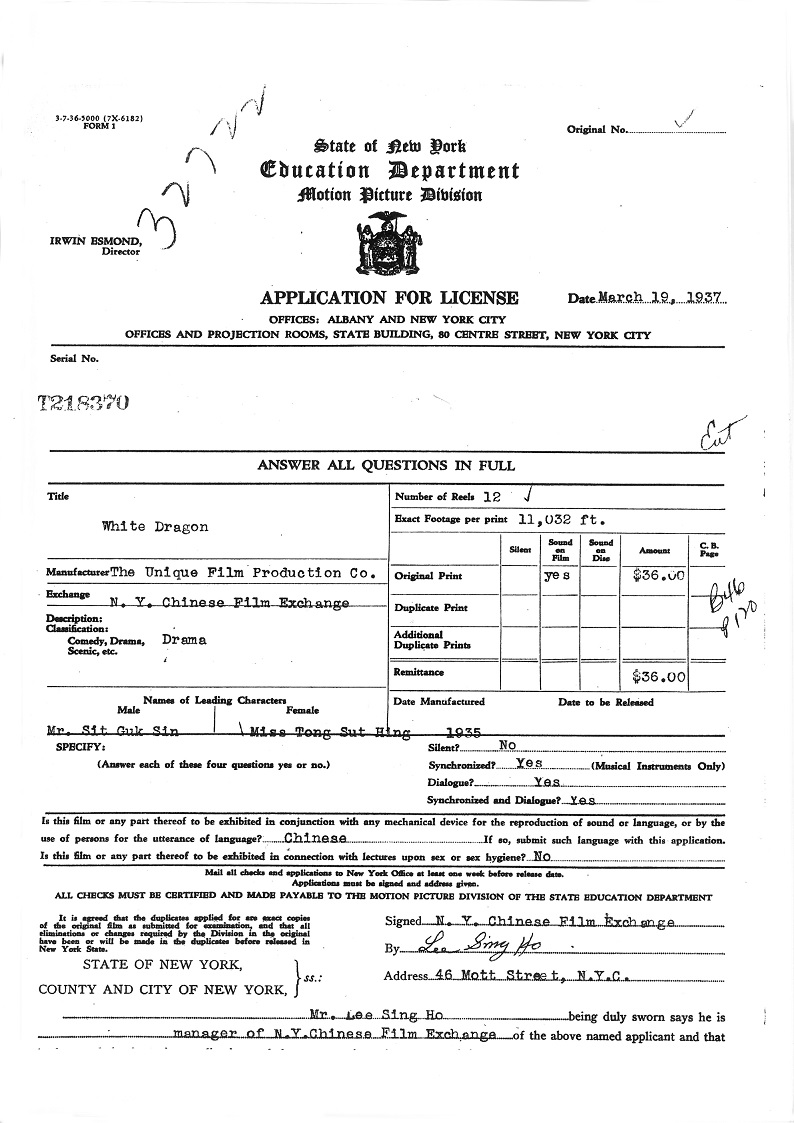

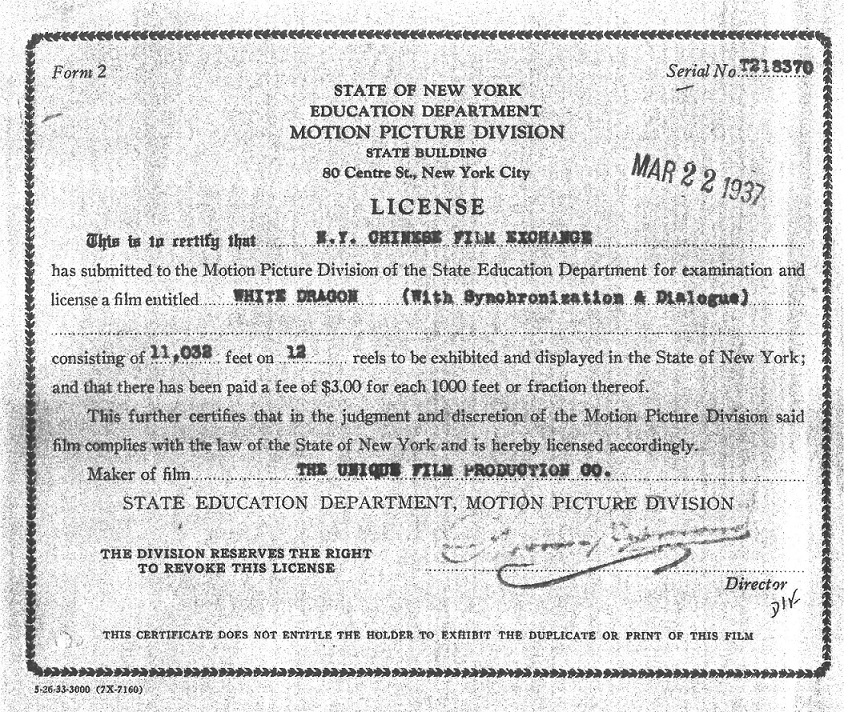

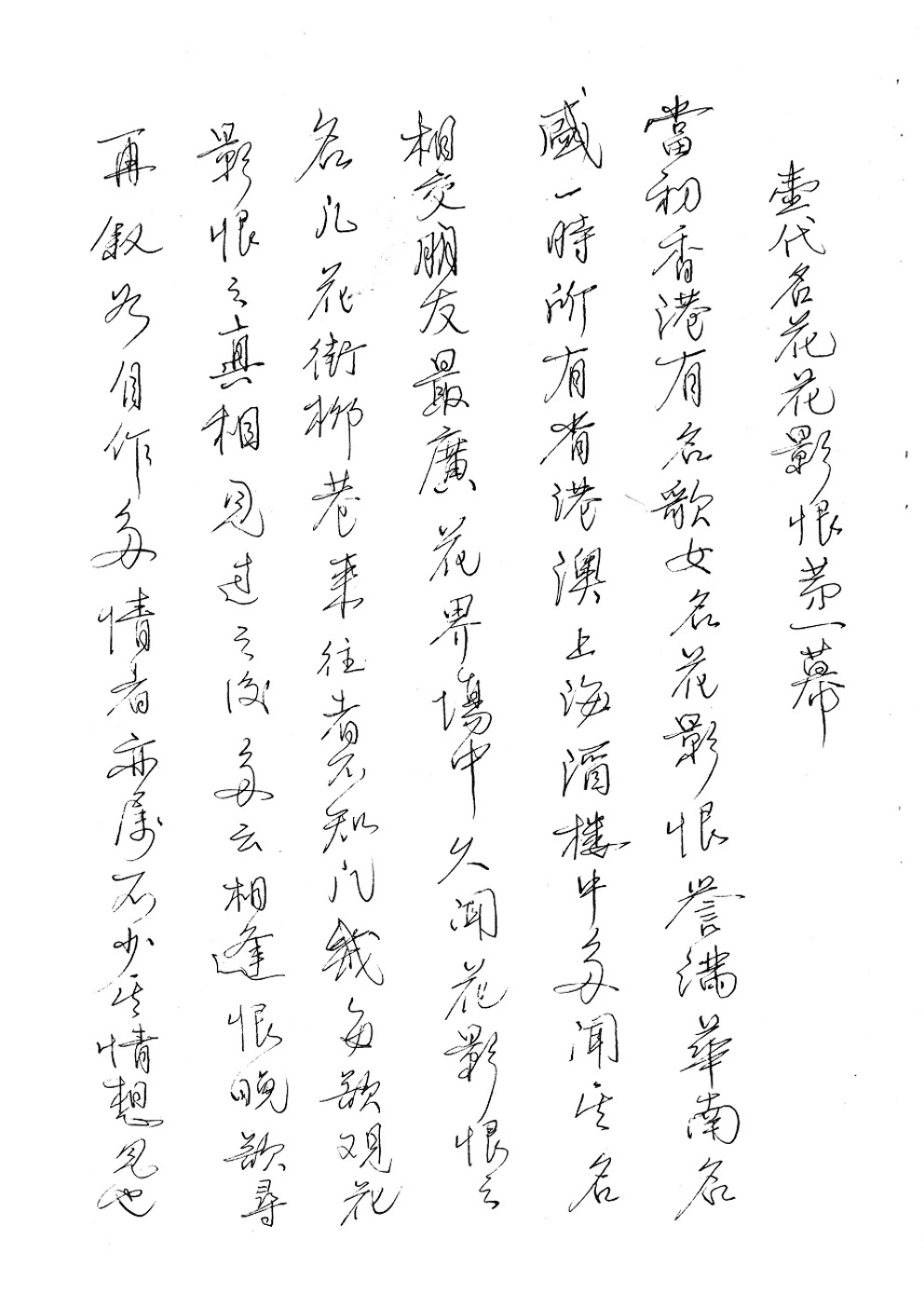

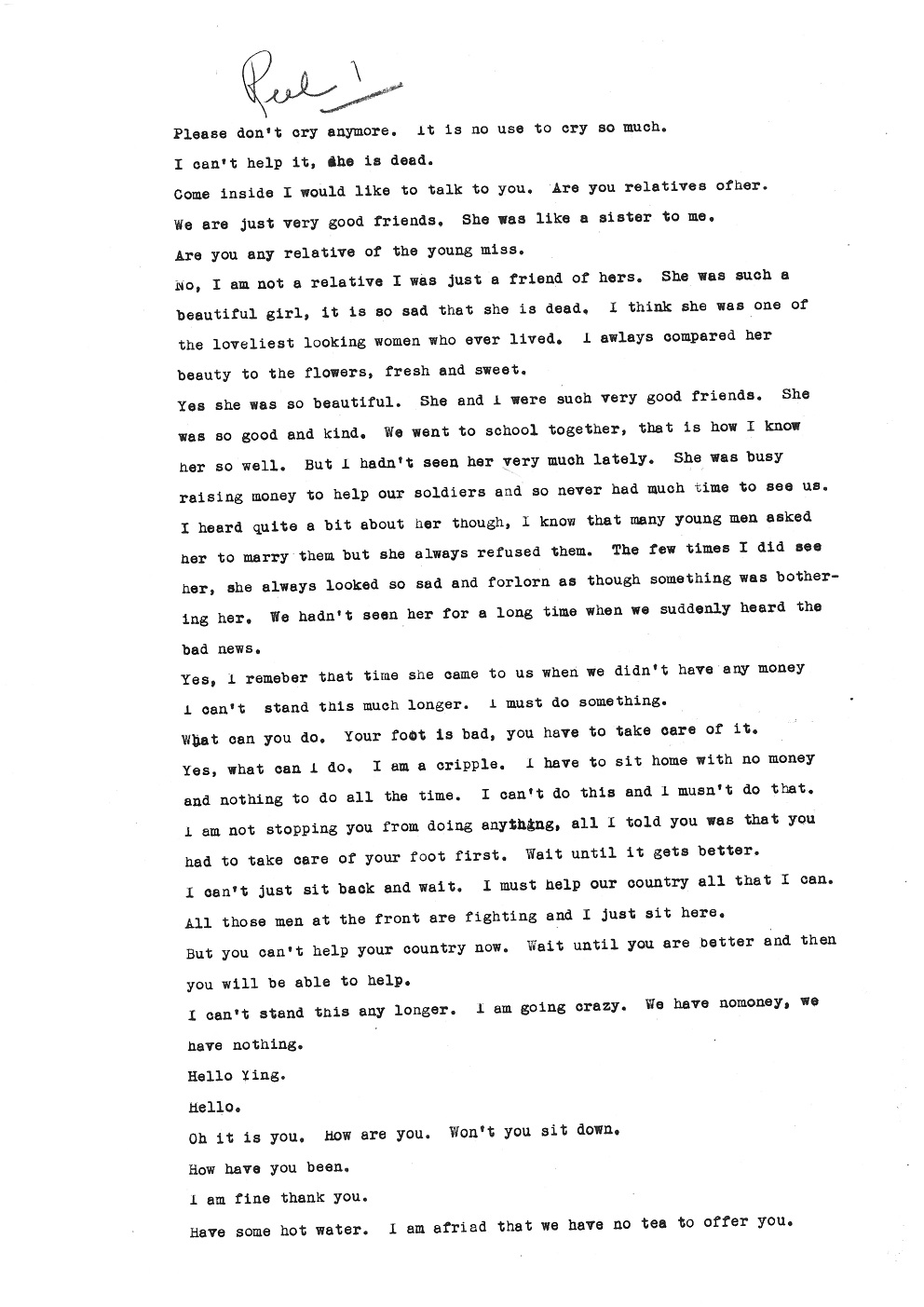

分12批次從美國紐約州檔案館複印及寄回2,200多部二十至六十年代的電影檔案,當中最早的香港電影包括《夕陽》(1934)等,填補了大量因戰亂等原因散失的早期電影的資料,更成為編寫《香港影片大全第一卷增訂本》(1914‒1941)的主要參考文獻,補白了300多個初版時欠奉的電影情節。